Prof. Dr. Andre Wakefield (Claremont, CA - U.S.A.):

Konkurrenz im Harz: Pieter Hartzing und Gottfried Wilhelm Leibniz

Donnerstag, den 10. Juli 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info@leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Zum Vortrag

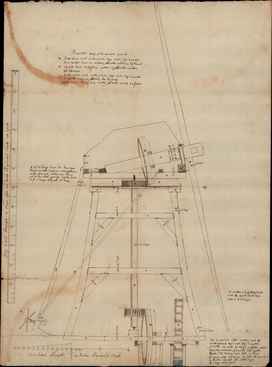

Es ist bekannt, dass Gottfried Wilhelm Leibniz einen Großteil seiner Zeit den Windmühlenerfindungen im Harz widmete. Zwischen 1680 und 1686 besuchte er den Harz mehr als dreißigmal und verbrachte fast drei Jahre dort. Vor allem die Technikgeschichte hat dazu beigetragen, die Maschinen, die Leibniz in diesen Jahren entworfen und gebaut hat, genauer zu beleuchten. Der Vortrag behandelt die Beweggründe für Leibnizʼ Wirken im Harzer Bergbau und legt dabei den Fokus auf die Anfänge seiner Zeit im Harz. Insbesondere wird sein problematisches und konkurrenzbehaftetes Verhältnis zum niederländisch-japanischen Bergbaubeamten Pieter Hartzing betrachtet, bei dem es u.a. um die jeweilige Priorität in der Erfindung von Techniken zur Entwässerung von Minen und im Einsatz von Windkraft ging.

Referent

Andre Wakefield promovierte 1999 mit Auszeichnung an der Universität Chicago und war u.a. Stipendiat am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, beim Dibner Institute for the History of Science and Technology am Massachusetts Institute of Technology und ein Alexander von Humboldt Fellow. Er ist derzeit Professor für Geschichte am Pitzer College, Claremont Colleges in Südkalifornien. Er hat zahlreiche Artikel zu Themen veröffentlicht, die von Kameralismus und Bergbau bis hin zu politischer Ökonomie und Leibniz reichen. Zu seinen Büchern gehören The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice (Chicago, 2009) und die erste englische Übersetzung von G. W. Leibniz’ Protogaea, zusammen mit Claudine Cohen (Chicago, 2008). Er arbeitet zurzeit an einem Buch über Leibnizʼ Aktivitäten im Harzer Bergbau.

Ausschnitt aus: Prospecte des Hartzwalds nebst accurater Vorstellung der auf selbigem gebraüchlichen Bergwerks-Machinen, Ertz-und Præge-Arbeiten, als ein Anhang zur Geographischen Charte des Hartzwalds, hrsg. von Homanns Erben 1735, http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object77418/da

Università Roma Tre

Via Ostiense 234/236

Room C2

Program: PDF-Flyer

For link on teams and information: giacomo.manzi@uniroma3.it; alessia.salierno@unimi.it

Prof. Dr. Paul Rateau (Paris):

Die „Drôle de pensée“ (1675) – Oder als Leibniz davon träumte, Paris zu einem Fest zu machen

Donnerstag, den 26. Juni 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

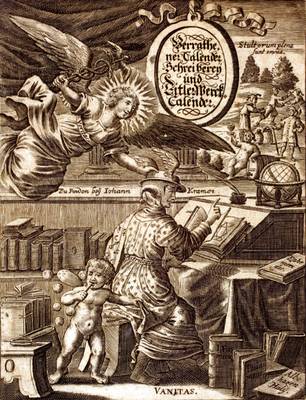

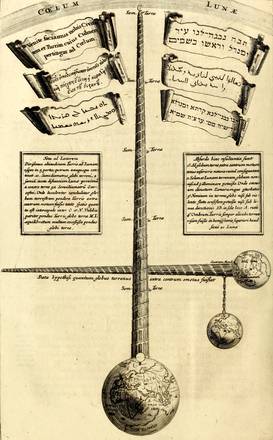

Abbildungen aus: Franz Kessler, Unterschiedliche bißhero mehrern Theils Secreta Oder Verborgene geheime Künste deren die Erste genant […], Oppenheim 1616, nach S. 48. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Sign. H61/TREW.Ex 372/376 (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv009174162-8).

Referent

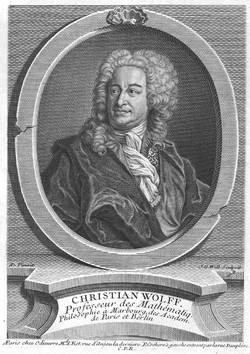

Paul Rateau lehrt an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Er ist zudem Präsident der Société d’études leibniziennes de langue française (SELLF), Vizepräsident der Leibniz-Gesellschaft und wissenschaftlicher Verantwortlicher des „Bulletin leibnizien“ in der Zeitschrift Archives de philosophie. Er ist Herausgeber und Übersetzer mehrerer Werke von Leibniz: Leibniz. La profession de foi du philosophe et autres textes sur le mal et la liberté (1671-1677) (Paris, Vrin, 2019) und Leibniz. Dialogues sur la morale et la religion (Paris, Vrin, 2017). Kürzlich veröffentlichte er Leibniz on the Problem of Evil (Oxford University Press, 2019), Leibniz et le meilleur des mondes possibles (Classiques Garnier, 2015) und, zusammen mit Éric Marquer, Regards contemporains sur la philosophie moderne. Lectures et réceptions (Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022) sowie Leibniz lecteur critique de Hobbes (Presses de l’université de Montréal/Vrin, 2017).

Zum Vortrag

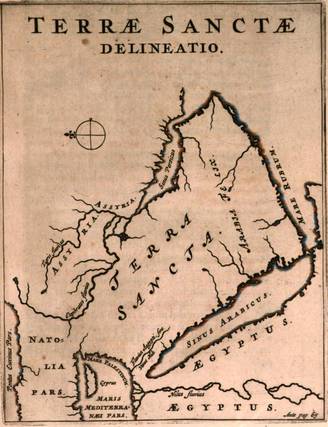

In seinem Text Drôle de pensée, touchant une nouvelle sorte de représentations, geschrieben im September 1675 in Paris, stellt Leibniz sich vor, die französische Hauptstadt in ein großes Museum des Wissens, der Künste und der Handwerke zu verwandeln. Er träumt davon, es als gigantisches Ausstellungszentrum für Wissen und Erfindungen zu nutzen, als ein Laboratorium für Experimente, in dem auch Shows, Spiele und Unterhaltung stattfinden würden. Der Text wurde verfasst, nachdem Leibniz eine Demonstration einer Maschine gesehen hatte, die dazu verwendet wurde, um auf dem Wasser zu gehen. Diese Maschine bezeichnete er als „lanquerre“. Der Vortrag beabsichtigt, die Inhalte und das Ziel des in der Drôle de pensée skizzierten Projekts neu zu interpretieren.

Auf dem 11. Internationalen Leibniz-Kongress (Hannover, 2023) hielt PD Dr. Dr. Christina Schneider (München) einen umstrittenen Vortrag zu „Leibnizens Gott und dessen Freiheit“.

Die Veranstaltung setzt die Kontroverse fort und trägt sie in die breite Öffentlichkeit.

Im Anschluss an einen Impulsvortrag von PD Dr. Dr. Christina Schneider disputieren Prof. Dr. Ursula Goldenbaum (Atlanta/Berlin), Dr. Stefan Lorenz (Münster), Prof. Dr. Volker Peckhaus (Paderborn). Moderation: Prof. Dr. Wenchao Li (Berlin).

DONNERSTAG, den 22. Mai 2025, 17.00 Uhr

Leibnizhaus, Holzmarkt 5, 30159 Hannover

Eintritt frei.

Zum Vortrag

Eines von vielen Anliegen des Hannoverschen Universalgelehrten G. W. Leibniz (1646 ̶ 1716) war es, „Vernunft und Glauben“ zu versöhnen, d.h., philosophische Theorie und „Offenbarungswahrheiten“ (darunter auch „Mysterien“) als kohärent auszuweisen. Leibnizens Gott ist jedenfalls transzendent, vollkommen, „Person“ und „Schöpfer“. Er ist allmächtig, allwissend, allgütig, die höchste Vernunft, actus purus, … und erschafft die Welt frei – soweit die Theorie.

„Offenbarungswahrheiten“ sind von außen an die philosophische Theorie herangetragen und aus dieser nicht „ableitbar“. Sie sind uns gegeben, und damit Aufgabe, Herausforderung und auch „Testfall“ für die Integrations- und Erweiterungsfähigkeit des theoretisch-philosophischen Rahmens. Leibniz kann, vermöge des „freien Willens“ in seinem Sinn, seinen Gott kohärent als einen Gott der Offenbarung betrachten. Das ermöglicht ihm eine kohärente Rede von „Mysterien“, eine kohärente Verortung existenzieller religiöser Einstellung und gestattet Leibniz, seinen Gott einer vollständigen Transparenz zu entziehen. Diese Zuschreibungen an einen Gott lesen sich unspektakulär und sind prima facie kaum dazu geeignet, Leibnizens Leser und Korrespondenten zu verstören. Sie erhalten jedoch ihre Bedeutungen – die nicht unbedingt den „gewöhnlichen“ Konnotationen entsprechen und teilweise maßgeblich von diesen abweichen – erst durch die metaphysische Theorie, in welche sie eingebettet sind. Sie sind, so kann man überspitzt sagen, theoretische Terme der Leibniz’schen Metaphysik. Das ist nicht verwunderlich, behandelt Leibniz doch sein Anliegen, „Vernunft und Glauben“ zu versöhnen, als theoretisch-philosophisches Problem. Leibnizens Gott, so die These, ist ein Gott der Philosophen. Damit entsteht die Frage, ob dieser Gott noch „göttlich“ oder „heilig“ ist?

Zu den Personen

PD Dr. Dr. Christina Schneider studierte Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1984 erfolgte die Promotion zum Dr. rer. pol. im Fach Statistik, im Jahr 2000 die Promotion und im Jahr 2008 die Habilitation im Fach Philosophie. Zu ihren Forschungsinteressen gehören Ontologie, Metaphysik, wissenschaftstheoretische und methodische Fragen der Metaphysik („Meta-Metaphysik“) sowie die Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz. Einschlägige Publikationen: Leibniz’ Metaphysik. Ein formaler Zugang (2002), Metaphysische Freiheit – Kohärenz und Theorie (2009), Metaphysik – Anspruch und Offenheit (2021).

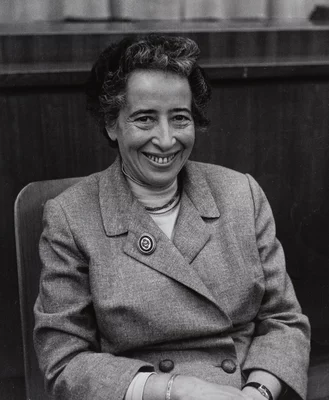

Prof. Dr. Ursula Goldenbaum, Philosophin und Philosophiehistorikerin, ist Prof. em. der Emory University (Atlanta/Georgia, USA).

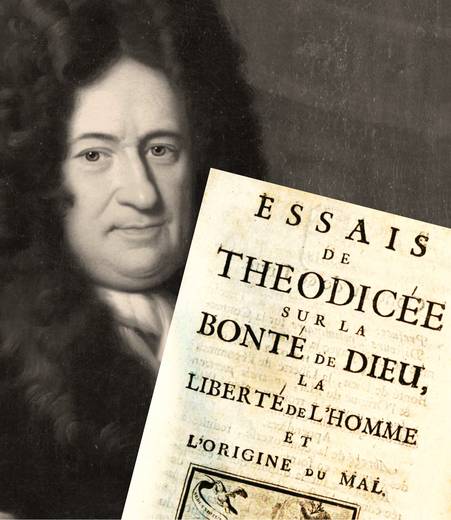

Dr. Stefan Lorenz, Philosophiehistoriker, ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter Koordinator eines deutsch-französischen Projektes einer kritischen Edition der „Essais de Théodicée“ von G. W. Leibniz an der Leibniz-Forschungsstelle der Universität Münster.

Prof. Dr. Volker Peckhaus, Wissenschaftshistoriker und Philosoph, ist Prof. i.R. der Universität Paderborn.

Prof. Dr. Wenchao Li, Vize-Präsident der G.-W.-Leibniz-Gesellschaft, war Inhaber der Leibniz-Stiftungsprofessur der Leibniz-Universität Hannover und der Landeshauptstadt Hannover (2010 ̶ 2017).

Prof. Dr. Mattia Geretto (Mailand):

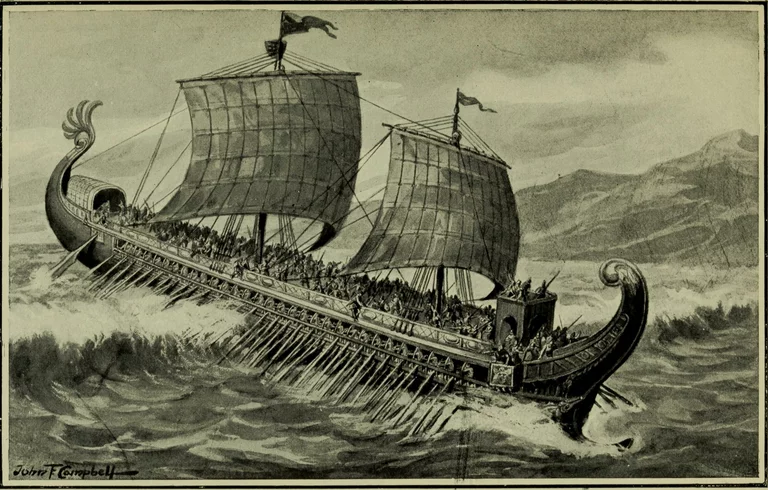

Möglichkeiten und Grenzen des „menschlichen Schiffs“ des Theseus: Leibnizsche Ressourcen für den zeitgenössischen Transhumanismus

Donnerstag, den 24. April 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Griechische Trireme. Quelle: https://archive.org/details/romanceofshipsto00chat/page/n48/mode/1up

Referent

Mattia Geretto studierte Philosophie an der Universität Padua und promovierte in Religionsphilosophie an der Universität Perugia (2004). Seine Studien setzte er mit Postdoktorandenstipendien in Berlin, Potsdam und Wolfenbüttel fort. Seine Hauptinteressen gelten der Geschichte der Philosophie (Bruno, Nietzsche, Deleuze und insbesondere Leibniz), Fragen der Theodizee und Metaphysik, der philosophischen Angelologie und in jüngster Zeit den posthumanen Studien. 2011 wurde er Fachexperte an der Fakultät für Philosophie und Kulturerbe der Universität Venedig „Ca‘ Foscari“. Derzeit ist er als Dozent für Philosophie und Geschichte am Liceo Classico „A. Manzoni“ in Mailand tätig. Zu seinen Veröffentlichungen über Leibniz zählen L‘angelologia leibniziana (2010) und zahlreiche Artikel. Sein letztes Werk beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der Metaphysik, Mythologie und Mystik innerhalb des Transhumanismus und Posthumanismus: Humans, Angels, And Cyborgs Aboard Theseus’ Ship. Metaphysics, Mythology and Mysticism in Trans- /Posthumanist Philosophies (2024).

Zum Vortrag

Selbst in einer hypertechnologi-schen und ständig vernetzten Gesellschaft wie der unseren stellen wir fest, dass ein mythologisches oder vielmehr mythopoetisches Bedürfnis nach neuen Erzählungen über Leben und Tod nie verschwunden ist. Die Aussichten auf eine immer stärkere Mensch-Maschine-Hybridisierung, die eine immer weiter fortgeschrittene Verschiebung des Todes vorweg-nimmt; die Aussichten, die den zeitgenössischen Menschen als eine neue Gottheit darstellen, die vollständig im Besitz seiner selbst und des Lebens ist, sind vielleicht nichts weiter als Beispiele für eine neue Mythologie. Die mythische Geschichte des Schiffs des Theseus mit dem berühmten Problem der Möglichkeit, in einem Artefakt, bei dem alle seine Komponenten ersetzt wurden, von derselben Identität zu sprechen, wird das Leitmotiv für eine Annäherung an zeitgenössische Fragen zu Identität und Religion liefern, mit besonderem Bezug auf den zeitgenössischen Transhumanismus. Insbesondere wird vorgeschlagen, den menschlichen Körper als Sonderfall des Problems des Schiffs des Theseus zu betrachten, und die Grenzen und die Legitimität dieser Operation werden reflektiert. Es wird gezeigt, wie anschlussfähig einige grundlegende Ideen von Leibniz‘ Metaphysik an aktuelle Probleme sind, die sich aus den Kontexten der Mensch-Maschine-Hybridisierung ergeben, und wie mit ihnen eine wiedererwachte technologische Hybris schachmatt gesetzt und neue Perspektiven in Bezug auf den zeitgenössischen Neonaturalismus eröffnet werden können.

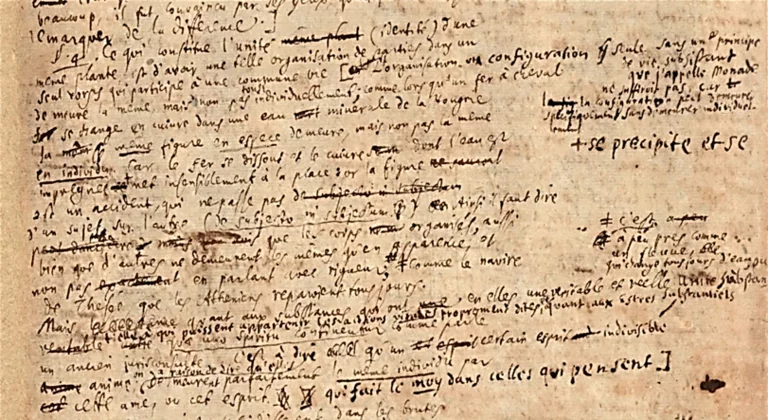

Ausschnitt der Leibniz-Handschrift mit Nennung des Schiffs des Theseus, GWLB Hannover, LH IV, 5, 1a, Bl. 59v, https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068612

Dr. Stefanie Ertz (Gotha):

Die Korrespondenz zwischen Leibniz und Heinrich Ernst Kestner (1708-1716)

Donnerstag, den 27. März 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Zum Vortrag

Der Naturrechtler und Frühaufklärer Heinrich Ernst Kestner (1671-1723), ab 1697 Rechtsprofessor in Rinteln, wurde bislang im Allgemeinen dem Thomasius-Umkreis zugerechnet – er hatte 1696 in Halle bei Samuel Stryk und Heinrich von Bode promoviert. Begonnen hatte der in Detmold geborene Kestner seine juristischen Studien jedoch 1690 in Frankfurt an der Oder. Dort gehörte er zur ersten Generation der Viadrina-Studenten Heinrich von Coccejis (1644-1719), des einflussreichen Staats- und Naturrechtslehrers humanistisch-reformierter Prägung (und Vater des späteren preußischen Justizreformers Samuel von Cocceji), der zuerst, als Nachfolger auf Pufendorfs dortigem Lehrstuhl, aus Heidelberg 1688 vor der französischen Invasion und drohenden Rekatholisierung geflohen war und anschließend erst in Utrecht, ab 1690 dann in Preußen Asyl gefunden hatte. Neben Grotius und Pufendorf sollte vor allem der Einfluss von Coccejis rechte-basierter, stark freiheitlich-egalitär orientierter Völker-, Natur- und Zivilrechtslehre Kestners Rechts-philosophie nachhaltig prägen. Tatsächlich hat Kestner, der bereits von Zeitgenossen als Meisterschüler Coccejis wahrge-nommen wurde, schon vor 1700 in eigenen Publikationen die (bis dato nur über Vorlesungsnachschriften und mündlich verbreitete) Naturrechtslehre Coccejis einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Leibniz dagegen war spätestens seit Mitte der 1690er Jahre als Kontrahent Pufendorfs bekannt und hatte zudem in einer anonymen Kritik von Samuel Coccejis Inauguraldissertation De principio juris naturalis unico, vero, et adaequato (1699), die er im Mai 1700 in dem von seinem Adlatus Eckhart in Hannover herausgegebenen Rezensionszeitschrift Monathlicher Auszug abdrucken ließ, auch die Naturrechtslehre der Cocceji ungewöhnlich scharf zurückgewiesen. Nach dieser Vorgeschichte ist es umso bemerkenswerter, dass aus einer eher zufälligen persönlichen Begegnung im Sommer 1708 sogleich ein engagierter Austausch zwischen diesen beiden so unterschiedlichen, von so konträren Positionen aus denkenden Partnern entstand. Zwischen August 1708 und September 1716 entwickelte sich eine der wohl lebendigsten, anrührendsten und substanziell bedeutsamsten Korrespondenzen aus Leibniz’ letzter Lebensphase. Rund 50 überlieferte Briefe, viele davon mit Beilagen, dokumentieren Diskussionen über Grundbegriffe der frühaufklärerischen Naturrechtsdebatten, über das Naturrecht Pufendorfs und Thomasius’, über Rationalität und normative Kernideen des römischen und germanischen Rechts, aber auch über politische Tendenzen der Gegenwart. In der Debatte mit dem zugleich entwaffnend vertrauensvollen und herausfordernden Kestner ließ Leibniz seine eigenen rechtsphilosophischen Ideen in einen offenen Dialog mit den coccejanisch-individualrechtlich geprägten Positionen seines um ein Vierteljahrhundert jüngeren Briefpartners treten – sei es in quasi tagesaktueller normtheoretischer Perspektive (z.B. bezogen auf die Frage nach dem Verhältnis von Recht, Tugend und Moral), sei es in historischer Perspektive (z.B. in Überlegungen zur Bedeutung von Konventionen und Ritualen im Recht). So ging aus Leibniz’ Dialog und Kontroverse mit Kestner zugleich eine letzte, die modernste Reflexionsstufe seiner eigenen Rechts- und Naturrechtsideen hervor; eine Reflexionsstufe, die ernsthaftes Interesse an Kestner widerspiegelt und nicht zuletzt Leibniz’ Interesse zu verdanken war, die hinter Kestners teils so konträren Standpunkten liegenden Motive zu verstehen. Die Leibniz-Kestner-Korrespondenz soll hier in einem ersten Aufriss in die jeweiligen werkbiographischen Kontexte eingebettet und in ihrem Verlauf vorgestellt werden.

Heinrich Ernst Kestner. Kupferstich von Johann Friedrich Bause (zugeschrieben). [Original im Stadtmuseum Rinteln]

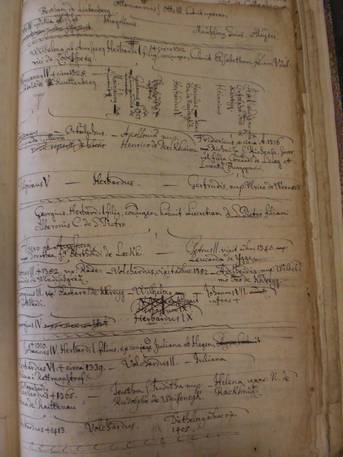

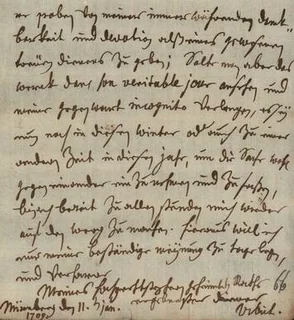

Heinrich Ernst Kestner an Leibniz, [Anfang 1710 ?]. Überschrieben mit Leibniz’ Konzept eines Antwortbriefes. – Diskussion des Verhältnisses von jus, virtus, justitia (universalis).

Referentin

Stefanie Ertz hat nach Studium der Psychologie, Philosophie, Kunstgeschichte und Neueren deutschen Literatur an der Technischen Universität Dresden und der Humboldt-Universität zu Berlin als Stipendiatin der International Max Planck Research School (Max Planck-Institut für Geschichte, Göttingen) an der HU Berlin über Naturrecht und biblische Hermeneutik bei Grotius, Hobbes und Spinoza promoviert. Sie arbeitete anschließend in verschiedenen Forschungs- und Editionsprojekten (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin; Leibniz-Editionsstelle Potsdam der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften; Center for the History of Women Philosophers and Scientists der Universität Paderborn) und zwischenzeitlich als Lehrerin in Willkommensklassen in Berlin. Seit Sommer 2021 ist sie Mitglied des Forschungszentrums Gotha, zuerst als Initialisierungsstipendiatin der Universität Erfurt, dann als Gerda-Henkel-Stipendiatin mit einem Projekt zum jungen La Mettrie, und seit Februar 2024 mit einer DFG-finanzierten eigenen Stelle zur Erforschung der Naturrechtslehre Heinrich und Samuel Coccejis und ihrer Rezeption in der europäischen Aufklärung.

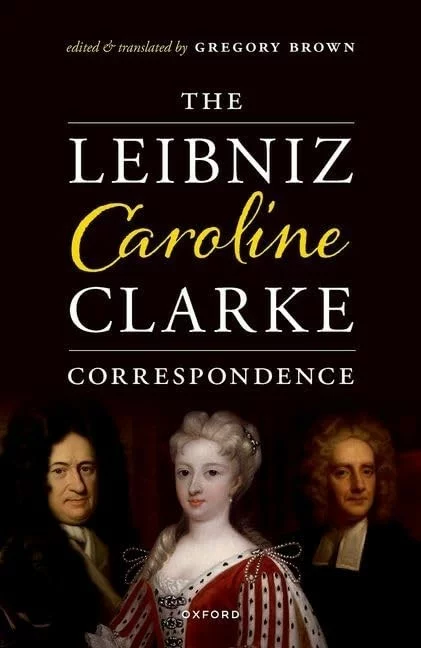

Prof. Dr. Gregory Brown (Houston):

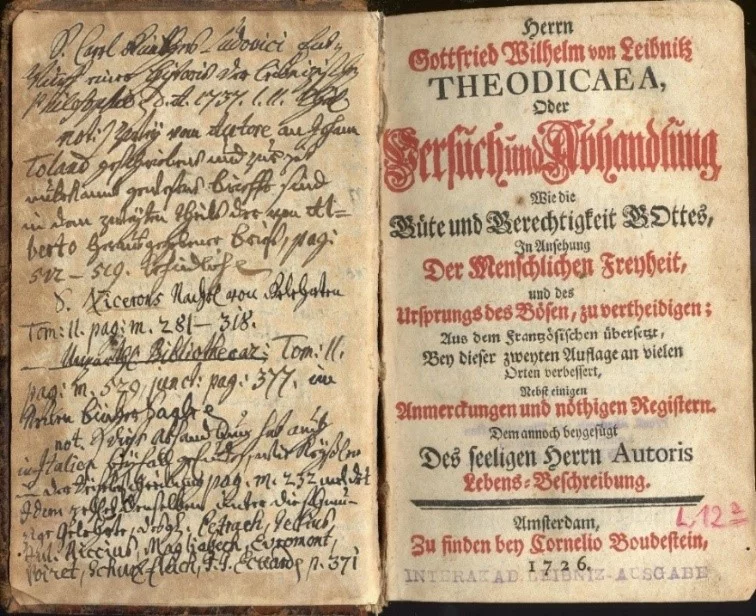

Leibniz vs. Clarke: The Role of Caroline and the Théodicée Translation Project

Donnerstag, den 27. Februar 2025, 18.00 Uhr

Online-Vortrag in englischer Sprache

Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referent

Gregory Brown received 1980 his PhD in history and philosophy of science from the University of Maryland. From 1981-1996 he was Assistant Professor and Associate Professor and 1996-2017 Professor of Philosophy at the University of Houston, where he is now Emeritus Professor. He has published widely on the science, metaphysics, and moral philosophy of Leibniz in such journals as Philosophical Review, Journal of the History of Philosophy, British Journal of the History of Philosophy, History of Philosophy Quarterly, Leibniz Review, Studia Leibnitiana, Journal of the History of Ideas, and Studies in History and Philosophy of Science. He has also contributed chapters to various books, including Leibniz’s Key Philosophical Writings (Oxford UP), Cambridge History of Moral Philosophy (Cambridge UP), Oxford Handbook of Leibniz (Oxford UP), Leibniz and His Correspondents (Cambridge UP), Continuum Companion to Leibniz (Continuum), Leibniz’ Dynamica (Studia Leibnitiana Sonderheft 13, Franz Steiner Verlag), and Cambridge Companion to Leibniz (Cambridge UP). He is co-editor, with Yual Chiek, of Leibniz on Compossibility and Possible Worlds (Springer). He is currently thinking about a project on the secularization of Leibniz’s moral theory. Recent publications include The Leibniz-Caroline-Clarke Correspondence (Oxford UP, 2023) “The Leibniz-Clarke Correspondence” in Leibniz’s Key Philosophical Writings (2020), “Happiness and Justice” in The Oxford Handbook of Leibniz (2018), “Leibniz on the Ground of Moral Normativity and Obligation (Leibniz Review 26, 2016), “Did Samuel Clarke really disavow action at a distance in his correspondence with Leibniz? Newton, Clarke, and Bentley on gravitation and action at a distance” (Studies in History and Philosophy of Science 60, 2016).

The most striking feature of the correspondence between Leibniz and Clarke is the strategy Leibniz employed in framing his arguments against British philosophy in general and against Newton’s natural philosophy, in particular. Of course, most of the debate between Leibniz and the Newtonians leading up to the Leibniz-Clarke correspondence concerned the calculus priority dispute; and in his works published prior to his correspondence with Clarke, Leibniz’s criticisms of Newtonian natural philosophy were not focused on uncovering what Leibniz took to be its theologically objectionable consequences. But all that changed in Leibniz’s debate with Clarke, where Leibniz’s strategy was to focus almost exclusively on those theological consequences. An important factor in Leibniz’s decision to adopt this strategy was Princess Caroline’s presence as both mediator and correspondent. For Leibniz knew that Caroline was more interested in, and could more easily grasp, issues in natural religion than those in mathematics and physics; and he believed that she would almost certainly throw in with him against Clarke and the Newtonians when it came to the issue of the perfection of God, which was the issue that came to dominate the correspondence with Clarke. But behind the scenes, another factor was also playing a role in Leibniz’s strategy in his debate with Clarke, one that also involved Caroline. This was the Theodicy translation project that I believe Leibniz and Caroline planned during the month they stayed together at Herrenhausen, at Caroline’s request, before her departure for England. And according to Leibniz, Caroline had desired that during this period they might again read through the Theodicy together. And so it comes as no surprise that in his letter to Caroline of late November 1715, the one that contained the remarks that ignited the debate with Clarke, Leibniz had prefaced those remarks by saying that “Since Your Royal Highness wants my Theodicy translated into English, that is as good as done. [. . .] I dare say that they would need a bit of it in England.” And while the translation project was not mentioned in Leibniz’s correspondence with Clarke, it came up repeatedly, and often urgently, in the letters exchanged between Leibniz and Caroline throughout the entire period of the exchange between Leibniz and Clarke.

Prof. Dr. Maria Lieber / Dr. Ralf Christoph (Dresden):

Gottfried Wilhelm Leibniz und Ludovico Antonio Muratori: Zwischen Grand Tour und Forschungsinteresse diesseits und jenseits der Alpen

Donnerstag, den 23. Januar 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referentin und

Referent

Maria Lieber habilitierte sich 1993 zum Thema Sprachkultur im Zeitalter der italienischen Renaissance – Gian Giorgio Trissino (1478-1550): Wirken und Werk und ist seit 1994 Professorin für Romanistik an der TU Dresden. Sie übernahm zudem zahlreiche Gastprofessuren, u.a. in Bologna, La Réunion, Messina, Padua, Rom, Sevilla, Trient und Turin. Seit 2007 ist sie Geschäftsführende Direktorin des Italienzentrums Dresden. Außerdem ist sie u.a. seit 2010 Mitglied im „Comitato scientifico“ des Centro di ricerca sugli Epistolari del Settecento (Verona), seit 2016 ordentliches Mitglied des Centro di studi muratoriani (Modena) und seit 2019 des Collegio dei Docenti – Corso di Dottorato internazionale „Forme dello scambio culturale“ an der Universität Trient.

Ralf Christoph war von August 2022 bis Dezember 2023 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Integrations-studien der TU Dresden. Seit Januar 2024 ist er dort Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle Universitätsschule sowie darüber hinaus seit September 2022 Lehrkraft für besondere Aufgaben für Französisch an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Im September 2024 promovierte er bei Prof. Dr. Maria Lieber mit einer Arbeit zum Thema Codices iberoromanici et Iberoamericae und Antonio Pérez‘ „Norte de Prinzipes“. Analyse zur Edition von Mscr.Dresd.F.53.

Zum Vortrag

„Je vous suis obligé, Monsieur, de la bonté que vous avez eue de me communiquer les nouvelles littéraires d’Italie et d’avoir donné occasion à M. Muratori (dont j’estime beaucoup le savoir) de m’écrire en droiture“ (Leibniz an Antonio Vallisneri, November 1708, in: Dutens, Leibnitii Opera omnia, Bd. IV.1, 1768, S. 112).

Als Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) im Rahmen seiner Grand Tour in Modena im Januar 1690 Station machte, um in der dortigen Biblioteca Ducale nach Quellen für die Genealogie der Welfen zu suchen, an der er im Auftrag von Ernst August von Hannover (1629-1698) arbeitete, war Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) noch Student am Pubblico Studio der Universität Modena. Achtzehn Jahre später wird mit dem aufgeführten Zitat ein Briefwechsel zwischen beiden ,Universalgelehrten‘ eingeleitet, der in einem beidseitigem Forschungsinteresse stand und ununterbrochen bis zum Tod von Leibniz anhalten sollte: Ihre Korrespondenz kann als Zeuge eines „effektivste[n] und angeregteste[n] Austausch[es] historischer Erkenntnisse zu Genealogie und Quellenkunde, zu Archiv- und Bibliothekswesen“ (S. Benz 1999: „Historiker um Gottfried Wilhelm Leibniz“, in: Leibniz und Niedersachsen, hrsg. von H. Breger u.a., 1999, S. 155) angesehen werden, der die Diskussionen innerhalb des Zirkels der Respublica literaria der Frühaufklärung dominierte.

Wie hätte Leibniz wohl auf die neuesten KI-Anwendungen, zum Beispiel ChatGPT, reagiert? Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist derzeit ein absolutes Trendthema. Die Idee, menschliches Denken mit Hilfe von Maschinen nachzubilden, ist jedoch wesentlich älter. Die Reihe KI-Evolution von Leibniz bis heute nähert sich diesem Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Sie beleuchtet zum einen Aspekte gegenwärtiger künstlerischer Praxis, welche Chancen und Risiken sich damit verbinden und ob wir in Zukunft vielleicht Romane lesen, die von einer KI geschrieben wurden. Zum anderen geht sie der Frage nach, welche Ideen und Entwicklungen zur Mensch-Maschine-Interaktion bereits in der Frühen Neuzeit entstanden sind und wie diese unser Heute beeinflusst haben.

Erstellt unter Verwendung der KI von © Microsoft Bing Image Creator.

Speziell unter den Gesichtspunkten „Mensch und Maschine. Leibniz und die Geschichte von KI und Robotik“ soll die Vortragsreihe dazu auch Leibniz’ Leben und Werk in den Blick nehmen. Die Frühe Neuzeit war fasziniert von Maschinen und ihren Verheißungen. Sie wurden entwickelt, um dem Menschen Arbeit abzunehmen und um seine Fähigkeiten zu erweitern. Vorläufer von Robotern dienten der Repräsentation in fürstlichen Wunderkammern. An einer Automatisierung des Denkens wurde geforscht. Ideen einer künstlichen Intelligenz kamen auf, und man stellte die Grenze zwischen Mensch und Maschine in Frage. Aber auch die negativen Auswirkungen wurden diskutiert, etwa die gesundheitlichen Probleme der Arbeiter oder die sozialen Folgen. Die Vortragsreihe ergänzt darüber hinaus den wissenschaftlichen Workshop „Calculemus. Mind and Machine in Leibniz“, der am 23.–25. Mai 2024 in Hannover an der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek stattfinden wird.

Prof. Dr. Enrico Pasini (Rom):

„Ein Entwurf meiner Dynamiken, den ich in Italien entworfen hatte“: Leibnizens dynamisches Opus von 1689

Freitag, den 29. November 2024, 17.00 Uhr.

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referent

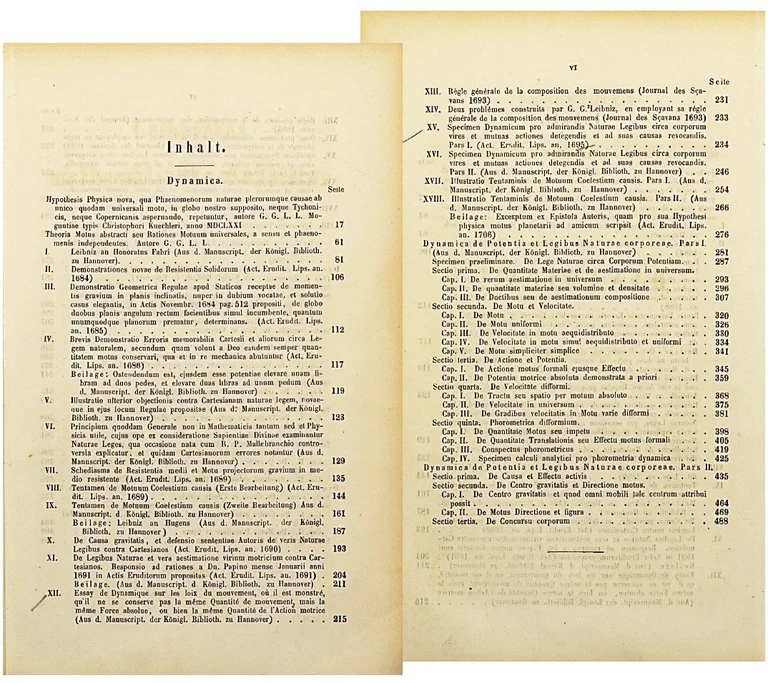

Leibniz plante wohl, seine große Abhandlung der Dynamica, die er während seiner Italienreise (1689–1690) nach der Lektüre von Newtons Principia ausgearbeitet hatte, zu veröffentlichen. Er verzichtete jedoch darauf, sie an einen Verlag zu schicken, und der Text wurde erst 1860 von Carl Immanuel Gerhardt herausgegeben (in Leibnizens mathematische Schriften, Bd. VI, Halle 1860). Gerhardts kritische Ausgabe führt nun alle Entwürfe von Leibniz’ Hand, deren Abschriften sowie Leibniz’ endgültige, zur Veröffentlichung vorgesehene Fassung zusammen. Sie offenbart darüber hinaus Leibniz’ vollständigen Editionsplan, indem sie die Beilagen (Miscellanea), Artikel in gelehrten Zeitschriften und Studien zu verschiedenen astronomischen und naturphilosophischen Themen, die Leibniz dem Hauptwerk beizufügen beabsichtigte, ebenfalls veröffentlicht. Der Vortrag beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der Frage: Was für ein Werk sollte dies werden?

Zum Vortrag

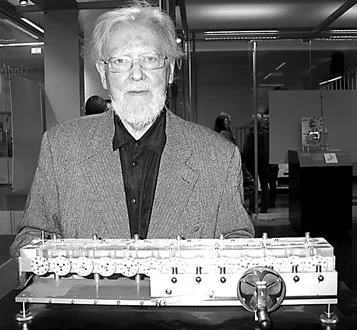

Es ist bekannt, dass Leibniz zahlreiche Grundlagen für das Rechnen, das Digitale sowie die KI erarbeitet hat. Nicht nur hat er mit dem Staffelwalzenprinzip die mechanische Ausführung der vier Grundrechenarten bis ins frühe 20. Jahrhundert ermöglicht und mit seinem dualen Zahlensystem das Digitale vorausgedacht, sondern er hat im Kalkül der Lage (De analysi situs) 1693 das, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, vorausgedacht. Denn dieser Kalkül sollte „alles, was die sinnliche Anschauung [...] empirisch erkennt vermittels eines sicheren Rechnungs- und Beweisverfahrens aus den Symbolen“ ableiten. Dies sollte die „Ergänzung der sinnlichen Anschauung und gleichsam ihre Vollendung“ ermöglichen. Die Grundlage, die Leibniz dafür in dieser Schrift legte, war die Ersetzung sinnlich festgestellter Ähnlichkeit durch einen „aus den Symbolen abgeleiteten“ Ununterscheidbarkeitsbegriff, der sich durch Datenvergleich quantitativ feststellen lässt. Ein solcher formale Ununterscheidbarkeitsbegriff ermöglichte ihm die Ersetzung „salva veritate“ ohne den Wahrheitsgehalt zu verändern. Leibniz‘ Kalkül der Lage wird im Kontext der Geometrie und Topologie diskutiert, aber selten bezüglich seiner logisch-formalen Konsequenzen für seinen Traum einer umfassenden formalen Symbolschrift, mithin künstlichen Intelligenz. Der Vortrag geht dieser Spur über die historisch sich transformierenden Erwartungen an eine künstliche Intelligenz – von einer formalen Symbolschrift über symbolverarbeitende Maschinen bis hin zu den aktuellen datenbasierten Mustererkennungsalgorithmen – nach.

Abbildungen: Inhaltsverzeichnis

aus: Leibnizens

mathematische Schriften, hrsg. von C. I. Gerhardt,

Bd. VI, Halle 1860, S. V,

VI

Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger (Aachen):

Leibniz‘ Kalkül der Lage als Urschrift des Traums einer künstlichen Intelligenz

Donnerstag, den 17. Oktober 2024, 17.00 Uhr.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referentin

Gabriele Gramelsberger ist Professorin für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der RWTH Aachen. Sie beschäftigt sich seit langem mit dem Computer und der Digitalisierung der Wissenschaften, insbesondere mit der Frage nach neuen Methoden der Erkenntnisproduktion. Zu diesen neuen Methoden gehörte von Beginn der Computerentwicklung an die Computersimulation und seit einigen Jahren das maschinelle Lernen basierend auf künstlichen neuronalen Netzen. Ob in der Klimaforschung, der Molekularbiologie oder den Neurowissenschaften, es gibt kaum noch eine Wissenschaftsdisziplin, die heute nicht simuliert oder mit Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lerners arbeitet. Dadurch hat sich der Zugang zu Wissen über komplexe Systeme, über zukünftige Trends sowie über Zusammenhänge in großen Datenmengen eröffnet, zu welchem Menschen ohne den Computer keinen Zugang hätten. Letzte Veröffentlichungen: Philosophie des Digitalen zur Einführung (Junius 2023), Operative Epistemologie (Meiner 2020), Natures of Data (diapahnes 2020).

Zum Vortrag

Es ist bekannt, dass Leibniz zahlreiche Grundlagen für das Rechnen, das Digitale sowie die KI erarbeitet hat. Nicht nur hat er mit dem Staffelwalzenprinzip die mechanische Ausführung der vier Grundrechenarten bis ins frühe 20. Jahrhundert ermöglicht und mit seinem dualen Zahlensystem das Digitale vorausgedacht, sondern er hat im Kalkül der Lage (De analysi situs) 1693 das, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, vorausgedacht. Denn dieser Kalkül sollte „alles, was die sinnliche Anschauung [...] empirisch erkennt vermittels eines sicheren Rechnungs- und Beweisverfahrens aus den Symbolen“ ableiten. Dies sollte die „Ergänzung der sinnlichen Anschauung und gleichsam ihre Vollendung“ ermöglichen. Die Grundlage, die Leibniz dafür in dieser Schrift legte, war die Ersetzung sinnlich festgestellter Ähnlichkeit durch einen „aus den Symbolen abgeleiteten“ Ununterscheidbarkeitsbegriff, der sich durch Datenvergleich quantitativ feststellen lässt. Ein solcher formale Ununterscheidbarkeitsbegriff ermöglichte ihm die Ersetzung „salva veritate“ ohne den Wahrheitsgehalt zu verändern. Leibniz‘ Kalkül der Lage wird im Kontext der Geometrie und Topologie diskutiert, aber selten bezüglich seiner logisch-formalen Konsequenzen für seinen Traum einer umfassenden formalen Symbolschrift, mithin künstlichen Intelligenz. Der Vortrag geht dieser Spur über die historisch sich transformierenden Erwartungen an eine künstliche Intelligenz – von einer formalen Symbolschrift über symbolverarbeitende Maschinen bis hin zu den aktuellen datenbasierten Mustererkennungsalgorithmen – nach.

Prof. Dr. Stefania Centrone (München):

Leibniz und die Künstliche

Intelligenz.

MONTAG, den 1. Juli 2024, 16.00 Uhr.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referentin

Stefania Centrone studierte Philosophie und Logik an der Universität Florenz. 2004 promovierte sie in Philosophie an der Scuola Normale Superiore in Pisa. 2012 erfolgte ihre Habilitation an der Universität Hamburg für das Fach Philosophie wie auch 2018 in Italien für Logik, Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte. Seit 2023 ist sie Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität München (TUM). Ihre Forschungsinteressen sind breit gefächert und umfassen die formale Logik, die Geschichte und Philosophie der Logik, die Wissenschaftsphilosophie sowie die Philosophie des Geistes (insbesondere Theorien der Intentionalität). Ihr Forschungsstil und ihre Methodik haben einen besonderen interdisziplinären Charakter. Seit 2009 arbeitet und lehrt Stefania Centrone in Deutschland an den Universitäten Hamburg, Oldenburg, Göttingen, TU-Berlin, Hagen, Verona und TU-München. In den Jahren 2017-2018 war sie außerdem Teilzeit-Senior-Forscherin am Department of Philosophy, History and Art Studies der University of Helsinki.

Zum Vortrag

Der Vortrag untersucht Gottfried Wilhelm Leibniz als Entwerfer einiger Konzepte, die der Künstlichen Intelligenz zugrunde liegen. Leibniz’ Ideen einer lingua characteristica und eines calculus ratiocinator werden im Zusammenhang ihrer Entstehung in der Dissertatio de Arte combinatoria von 1666 untersucht. Zudem wird auf ihr Vorbild, die Ars magna des Raymund Lull (ca. 1232-1316), hingewiesen und einige wichtige Ausarbeitungen der Leibniz’schen Konzepte betrachtet, wie z.B. die logische Grammatik von Edmund Husserl, die Algebra der Logik von George Boole und die Begriffsschrift von Gottlob Frege. Darüber hinaus wird eine Interpretation der Leibniz’schen Konzepte im Lichte der Gödel’schen Sätze versucht und die wichtigste Theoretisierung des Begriffs eines Algorithmus, die Turingmaschine, analysiert.

"Calculemus. Mind and

Machine in Leibniz", wissenschaftlicher Workshop

veranstaltet von den Leibniz-Forschungsstellen Hannover und

Münster, Philiumm (Univ. Paris), der

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft sowie der Sodalitas

Leibnitiana, 23.–24. Mai 2024, Vortragssaal der Gottfried

Wilhelm Leibniz Bibliothek (Vorträge in englischer Sprache;

nicht online; weitere Informationen unter:

http://www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/.

Dr. Osvaldo Ottaviani (Nijmegen):

Existence and

Infinity.

DONNERSTAG, den 18. April

2024, 17.00 Uhr.

Der Vortrag findet auf Englisch statt und wird parallel online angeboten).

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referent

Nach dem Studium der Philosophie an der Universität Pisa sowie am St. John’s College in Oxford promovierte Osvaldo Ottaviani 2018 an der Scuola Normale Superiore in Pisa. Postdoc-Stellen führten ihn u.a. an die Leibniz-Forschungsstelle Münster sowie ans Technion - Israel Institute of Technology in Tel Aviv. Seit 2024 arbeitet er an der Radboud-Universität in Nijmegen. Auf dem XI. Internationalen Leibniz-Kongress, 31.7.-4.8.2023, an der Leibniz Universität Hannover wurde ihm für seine Doktorarbeit Modality, Ontology, and Phenomenology. Leibniz's Multiple Views on Existence. A Historical and Analytic Reconstruction der VGH-Dissertationspreis für hervorragende Leibniz-Dissertationen verliehen.

Mit dieser Arbeit liegt eine umfassende und gründliche Untersuchung des Begriffs "Existenz" (existens, existentia, existere) vor, eines Begriffs, der in Leibniz' Metaphysik in vielerlei Hinsicht (Essenz, Kontingenz, mögliche Welten, Entitäten, notio completa, series rerum etc.) eine zentrale und facettenreiche Rolle spielt (und in der Forschung nicht unumstritten ist). Der Autor behandelt den thematischen Komplex heuristisch, indem er ihn jeweils streng unter den phänomenologischen, ontologischen und modalen Aspekten hinterfragt - drei Ebenen, die bei Leibniz eng miteinander verbunden sind; auch für die gegenwärtige Diskussion äußerst fruchtbar sind die detaillierten Beobachtungen und geistesgeschichtlich fundierte Belege der Genese (vor der Pariser Zeit) und späterer Entwicklungen (Änderungen und Schwankungen) des Begriffs bei Leibniz.

G. W. Leibniz: De serie rerum, corporibus et substantiis, et de praedeterminatione [März 1690], Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover, LH IV, 3, 2, Bl. 1v (https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068576); vgl. Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe, Reihe VI: Philosophische Schriften, Bd. 4, S. 1668.

Zum Vortrag

Existence and infinity are closely related concepts in the philosophy of Leibniz, especially as far as his theory of contingency is concerned. As Leibniz says, necessary truths concern essences, contingent truths concern existences (cf. G. W. Leibniz: Textes inédits, par Gaston Grua, Paris 1948, p. 354). At the same time, he maintains that the root of contingency lies in the infinite. It seems that Leibniz’s favourite account of contingency is in terms of infinite analysis (some propositions are contingent because they cannot be proved in a finite number of steps). However, all the attempts to make sense of the latter as a formal theory of propositions have proved to be more or less unsatisfactory. On the contrary, my claim is that Leibniz’s theory of infinite analysis must not primarily be understood as a theory of propositions, but, rather, it has to be read on the background of Leibniz’s metaphysics. The link between existence and infinity is given by Leibniz’s theory of the universal connection of all things (or universal sympathy). In my presentation, I will show how the universal connection is grounded on the infinite actual division of matter, and, at the same time, it also works as the principle which accounts for individuation and contingency (principium individuationis vel contingentiae, Grua, p. 373). I shall argue that the true reason why Leibniz believes that contingent propositions are not provable in a finite number of steps (i.e., his infinite analysis theory of contingency) is because of his holistic account of the world as a "series rerum": all propositions about contingently existing things involve the whole series of things, i.e., the whole universe.

Dr. Catarina Caetano da Rosa (Naumburg):

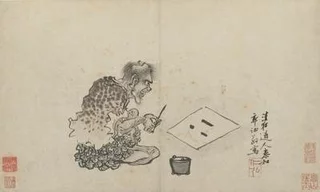

Androiden schreiben

Geschichte

DONNERSTAG, den 21. März 2024, 17.00 Uhr.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referentin

Nach dem Studium der Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Wissenschafts- und Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin promovierte Catarina Caetano da Rosa zwischen 2006 und 2011 am Lehrstuhl für Geschichte der Technik der RWTH Aachen University unter Leitung von Prof. Dr. Walter Kaiser. Die Doktorarbeit wurde 2013 mit dem Conrad-Matschoß-Preis des VDI für Technikgeschichte sowie dem Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für Krankenhausgeschichte ausgezeichnet. Derzeit ist sie stellvertretende Leiterin des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg an der Saale. Sie publizierte u.a. „Operationsroboter in Aktion“ (2013) sowie „Androiden als Spie(ge)l der Aufklärung“ (2020).

Zum Vortrag

Das 18. Jahrhundert gilt als Hochzeit der Androiden. Die dem Äußeren nach menschenähnlich konstruierten Maschinen traten dabei das Erbe des mechanistischen Weltbilds an. Sie setzten verschiedene Kulturtechniken wie das Schreiben, Zeichnen, Musizieren oder das Schachspielen in Szene und entwickelten Wirkmächtigkeit. Es handelte sich dabei einerseits um handfeste Technik. Andererseits spielten Automaten auch in philosophischen Traktaten eine Rolle oder sie traten – etwa in Gestalt des künstlichen Menschen – in der Literatur und später im Film prominent hervor. Das heißt, dass diesen Medien der Selbst- und Welterkenntnis ein vielseitiges „Nachleben“ vergönnt war. Es lohnt sich, die Geschichte der frühneuzeitlichen Androiden zu rekapitulieren, um zu zeigen, wie diese ein „Eigenleben“ entfalteten und zum Teil „Schule“ machten. Sie erwiesen sich dabei als erstaunlich wandlungsfähig. Die Geschichte bleibt auch deshalb spannend, weil sich zahlreiche autonome Maschinen erfolgreich in die Gegenwart und Zukunft einschreiben.

Fabian Rack

(Karlsruhe):

KI-Kunst und Urheberrecht –

die Maschine als Schöpferin?

DIENSTAG, den 12. März 2024, 16.00 Uhr (nur online).

Dr. Michael Friedman (Tel Aviv):

Neue Maschinen, bekannte

Ängste und zukünftige Mathematik im 17. Jahrhundert. Der

Strumpfwirkerstuhl,

die Dreschmaschine und

Leibniz’ „arithmetisches Instrument“.

DONNERSTAG, den 29. Februar 2024, 17.00 Uhr.

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referent

Michael Friedman ist

Mathematikhistoriker und Senior Lecturer am Cohn Institute for

History and Philosophy of Science and Ideas an der Universität

Tel Aviv. Nach seiner Promotion in Mathematik und seinem Master

in Philosophie in Israel war er Postdoc in Bonn, Grenoble und

Berlin und ist seit 2022 an der Universität Tel Aviv. Der

Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf der Frage, wie

materielles, visuelles und symbolisches Wissen miteinander

interagieren. Derzeit beschäftigt er sich mit verschiedenen

Traditionen der Mathematik von der Frühen Neuzeit bis zum 21.

Jahrhundert. In diesem Zusammenhang untersucht er die

materiellen Praktiken der Mathematik (Falten, Weben, Flechten

sowie 3D-Modelle) und das symbolisch-mathematisches Wissen, das

durch sie generiert wird. Letzte Veröffentlichungen: Grenzen

der Formalisierung (mit Angelika Seppi, 2021); Ramified

Surfaces. On Branch Curves and Algebraic Geometry in the 20th

Century (2022); und: On Jungius’ Texturæ Contemplatio: Texture,

Weaving and Natural Philosophy in the 17th Century

(2023).

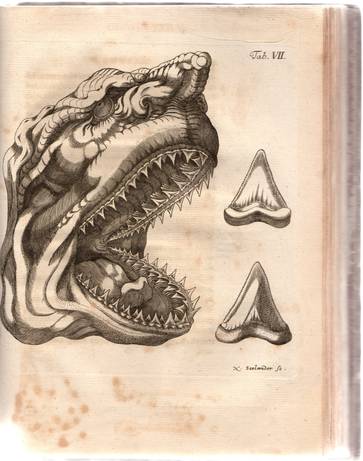

Zeichnung einer Dreschmaschine, die 1699 an Leibniz geschickt wurde

Zum Vortrag

Ende des 17. Jahrhunderts hat

Leibniz drei Maschinen gepriesen: den Strumpfwirkerstuhl, der

1589 erfunden wurde und der die erste Maschine war, die das

Stricken mechanisierte; eine Dreschmaschine, die das manuelle

Dreschen mechanisierte; und seine eigene Rechenmaschine, die

alle vier arithmetischen Operationen selbständig ausführen

konnte. Leibniz war allerdings nicht der einzige, der diese

Maschinen lobte: Diderot hielt den Strumpfwirkerstuhl für eine

regelrecht göttliche Schöpfung. Die Frage stellt sich jedoch,

ob diese Maschinen immer von allen nur als Erfolgsgeschichte

angesehen wurden.

Mit Blick auf Leibniz’

Betrachtungen soll gezeigt werden, welche Spannungen im Laufe

des 17. Jahrhunderts um diese Maschinen entstanden. Leibniz

schrieb 1675, dass der Strumpfwirkerstuhl eine Entdeckung eines

geometrischen Genies sei und verglich sie mit seinen eigenen

Rechenmaschinen. Er korrespondierte zudem mit Jobst Heinrich

Voigt über die Dreschmaschine. Zwar beschreibt Leibniz diese

Maschine nicht als Geniestreich, betont aber, dass sie zu einer

Arbeitserleichterung führe. In dieser Korrespondenz hebt aber

Leibniz auch hervor, dass sowohl der Strumpfwirkerstuhl als

auch die Dreschmaschine Ängste hervorrufen könnten. Beide

Maschinen würden so betrachtet werden, als ob sie dazu führen

könnten, dass Menschen letztendlich verhungern müssten;

Tatsächlich waren die Strumpfwirkerstühle im Heiligen Römischen

Reich zum Schutz der Erhaltung von Arbeitsplätzen bis zum

Beginn des 18. Jahrhunderts verboten, und mehrere

Dreschmaschinen wurden zur selben Zeit verbrannt. Ich werde

diese Spannungen zwischen den früh wachgerufenen Ängsten und

deren Marginalisierung in den späteren geometrischen

Beschreibungen dieser Maschinen sowie ihrer Charakterisierung

als Quintessenz eines Genies diskutieren.

Dr. Tabea Golgath (Hannover):

KI in Kunst und Kultur: Status Quo, Chancen und Risiken

DIENSTAG, den 6. Februar 2024, 17.00 Uhr.

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info(at)leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

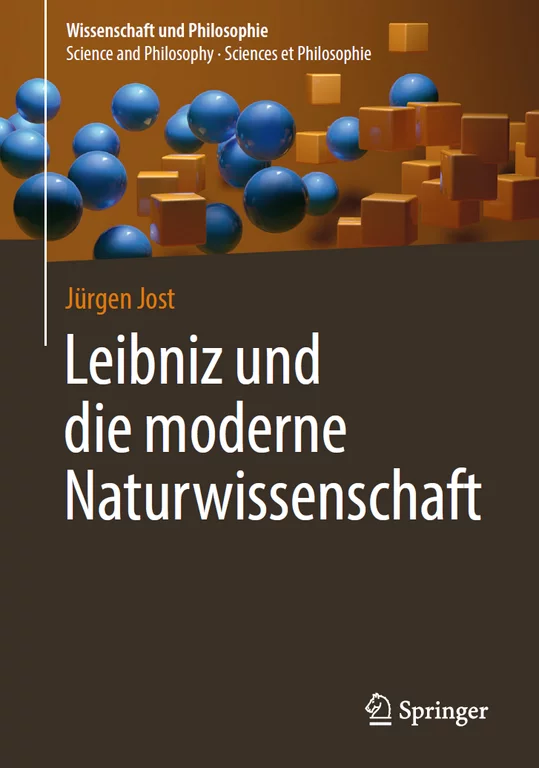

Prof. Dr. Jürgen Jost (Leipzig):

Was hätte Leibniz zur modernen KI gesagt?

DONNERSTAG, den 25. Januar 2024, 17.00 Uhr.

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info@leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referent

Jürgen Jost studierte von 1975 bis 1980 Mathematik, Physik, Philosophie und Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Nach der Promotion in der Mathematik im Jahre 1980 und verschiedenen internationalen Postdocaufenthalten war er von 1984 bis 1996 Professor für Mathematik an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1996 ist er Direktor an dem seinerzeit neu gegründeten Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig. Er ist auch am Center for Scalable Dynamics and Artificial Intelligence der Universität Leipzig und am Santa Fe Institute for the Sciences of Complexity in New Mexico in den USA tätig. Er ist Träger des Leibnizpreises der DFG und Mitglied der Deutschen Nationalakademie Leopoldina sowie der Akademien in Mainz und Leipzig.

Seine interdisziplinären Forschungen zu komplexen Systemen umspannen viele Gebiete der Natur-, Sozial- und Geisteswissen-schaften. In diesem Sinne hat er auch das Buch Leibniz und die moderne Naturwissenschaft (2019) verfasst.

Titelcover von Jürgen Jost, Leibniz und die moderne Naturwissenschaft, Springer 2019, © Springer-Verlag GmbH Deutschland (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3- 662-59236-6)

Zum Vortrag

Leibniz hatte viele Ideen, die für die heutige Computerwissenschaft wichtig sind, aber zu seiner Zeit noch nicht technisch realisiert werden konnten. Beispiele sind das binäre Zahlensystem, Entwürfe für Rechenmaschinen und vor allem seine Characteristica universalis, ein allgemeines Verfahren zur algorithmischen Lösung von Problemen. In dem Vortrag wird erläutert, inwieweit die Informatik und insbesondere die moderne KI diese Ansätze, allerdings oft ohne Kenntnis der leibnizschen Ideen, verfolgt und in welcher Hinsicht sie andere Wege eingeschlagen hat.

Prof. Dr. Christine Roll (Aachen):

Verhandeln mit Russland. Militärmacht, imperialer Anspruch und mediale Inszenierung des Zarenreichs im Großen Nordischen Krieg (1700-1721) als kulturelle Herausforderung für Gelehrte und Diplomaten.

DONNERSTAG, den 16. November 2023, 17.00 Uhr.

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm

Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169

Hannover.

Eintritt frei.

Referentin

Christine Roll studierte von 1980

bis 1986 an den Universitäten Hamburg und Konstanz die

Lehramtsfächer Geschichte und Russisch. Nach dem ersten

Staatsexamen arbeitete sie an der Universität Konstanz im

Forschungsprojekt zur EDV-gestützten Erschließung der

Politischen Korrespondenz Karls V. und wurde dort 1991 mit

einer Dissertation zur Reichsregierung Karls V. in den 1520er

Jahren promoviert. Anschließend nahm sie ihre Studien zu den

Beziehungen zwischen Zar und Kaiser in der europäischen Politik

des 17. Jahrhunderts auf, die 2003 zur Habilitation an der

Universität Konstanz führten. 2005 erhielt sie einen Ruf auf

die Professur für Geschichte der Frühen Neuzeit an der RWTH

Aachen, wo sie seither lehrt und forscht. Von 2010 bis 2018 war

sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen

Historischen Instituts Moskau, von 2014 bis 2022 Dekanin der

Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen.

Zu den Forschungsgebieten von

Christine Roll gehören neben dem Alten Reich und dem

frühneuzeitlichen Russland in Wissen, Berichten und

diplomatischer Praxis auch Weltbilder und Lebenswege in den

Umbrüchen um 1800. Nun, nach ihrem langjährigen Dekanat, steht

eine Kulturgeschichte frühneuzeitlicher Gesandtenberichte im

Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses.

Zum Vortrag

Als die Nachricht vom russischen Sieg bei Poltawa 1709 in Europa verbreitet wurde, herrschte ungläubiges Staunen: Die Moskowiter hatten wirklich die unbesiegbare schwedische Armee vollständig geschlagen und König Karl XII. vertrieben? Waren die Reformen Zar Peters I. so schnell erfolgreich gewesen? Peter hatte Europa ein Jahrzehnt zuvor selbst bereist und sprach davon, sein Land "europäisieren" zu wollen. Etablierte er nun womöglich ein Russländisches Imperium als neue Macht an der Ostsee? Die Welt stimmte nicht mehr mit den Erfahrungen, dem Wissen und den Vorstellungen der Zeitgenossen überein, innerhalb wie außerhalb Russlands, in den Kanzleien wie den Gelehrtenstuben.

Vor diesem Hintergrund sind die Verhandlungen, die schließlich 1721 den Großen Nordischen Krieg mit dem Frieden von Nystad beendeten, besonders interessant. Sie stehen im Mittelpunkt des Vortrags. Der Vertragstext ist deutsch, auch der Verhandlungsführer des Zaren war ein Deutscher, Heinrich Ostermann. Konnte also "auf Augenhöhe" und ohne Dolmetscher verhandelt werden? Verstanden die Verhandlungspartner aber die Friedens-, Sicherheits- und Machtvorstellungen der anderen Seite? Wie liefen die Verhandlungen konkret ab, wirklich am Verhandlungstisch? Nach Vermittlern ist zu fragen, nach der Rolle von Status und Zeremoniell, ferner nach den Wechselwirkungen zwischen den Kriegsschauplätzen und den Verhandlungen. Schließlich geht es auch hier um mediale Inszenierung: des Siegers, der nun "Imperator" hieß, und der neuen Ordnung, die "Ruhe des Nordens" genannt wurde.

Pierre Denis Martin (1663–1742): Schlacht von

Poltawa, Gemälde 1726

Am Dienstag, dem 14. November 2023, findet ab 12 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis eine Gedenkveranstaltung zu Leibniz’ Todestag (14.11.1716) unter Mitwirkung der Leibnizschule Hannover statt. Es spricht Prof. Dr. Herbert Welling.

Prof. Dr. Anne Eusterschulte (Berlin):

Ästhetische Monaden. Leibniz' Monaden-Konzept in der Kunstphilosophie des 20. Jahrhunderts.

FREITAG, den 3. November 2023, 17.00 Uhr (im Anschluss an die Mitgliederversammlung).

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm

Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169

Hannover.

Eintritt frei.

in Kooperation mit dem Festival der Philosophie 2023

Prof. Dr. Ursula Goldenbaum (Berlin/Atlanta):

Leibniz’ kopernikanische Wende zu einem neuen Begriff der Zeit.

DONNERSTAG, den 1. Juni 2023, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei.

Referentin

Ursula Goldenbaum, 2004-2019 Associate, dann Full Professor an der Emory University, Atlanta (USA), seit 2019 Professor emerita; 2014-2018 Präsidentin der Leibniz Society of North America; Mitglied des Beirats des Journal of the History of Ideas und früheres Member of the Institute of Advanced Study in Princeton; Autorin eines umfangreichen Werkes zur öffentlichen Debatte in der deutschen Aufklärung (Appell an das Publikum. Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung 1697-1786); zahlreiche Publikationen zum philosophischen Rationalismus, insbesondere zu Leibniz, Spinoza, und Hobbes, sowie zu Mendelssohn, Lessing, und Kant; mit Douglas Jesseph Co-Herausgeberin von Infinitesimal Differences (zur Kontroverse über die Realität unendlich kleiner Größen) und mit Christopher Kluz von Doing without Free Will; Herausgeberin von Texten bzw. Übersetzungen von Leibniz, Rousseau, und der Wertheimer Bibel.

Zum Vortrag

Noch in seiner Confessio philosophi (1672/3) ist Leibniz der Auffassung, dass die Prinzipien der Individuation außerhalb der Dinge liegen (Akademie-Ausgabe der Leibniz-Edition, Reihe VI, Philosophische Schriften, Band 3, N. 7, Seite 147), dass nämlich Individuen durch die ihnen äußerliche Bestimmung von Zeit und Ort unterschieden werden. Aber schon seit der Mitte der 1670er Jahre bereitet sich Leibnizʼ "kopernikanische Wende" (Heinrich Schepers) vor, nach welcher er Zeit und Raum als erst durch das Handeln der individuellen Substanzen konstituiert begreifen wird. Dieser rasche Wandel geht einher mit Leibnizʼ nun hervorgehobener Unterscheidung zwischen konkreten und abstrakten Dingen, wobei eben nur die konkreten Dinge immer schon Zeit und Ort als intrinsische Bestimmungen enthalten. Entsprechend drückten die Verben nebst Copula – also die Prädikate eines jeweiligen konkreten Subjekts – immer schon die inneren zeitlichen Bestimmungen des Subjekts aus. Der Vortrag geht der Frage nach, was Leibniz zu seiner neuen Fassung des Begriffs der Zeit inspiriert hat.

Friede von Rijswijk 1697, zeitgenössischer Kupferstich.

Anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine und angesichts des Scheiterns der Diplomatie ist für 2023 eine Vortragsreihe geplant unter dem Titel "Zurück an den Verhandlungstisch: Krieg, Frieden und Diplomatie zur Leibniz-Zeit", die in Kooperation mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek und der Forschungsstelle der Leibniz-Edition Hannover stattfinden wird.

Die Vortragsreihe soll das Spannungsverhältnis von Krieg und Frieden in der Leibniz-Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Schwerpunkte sind Diplomatie und internationale Konflikte, Militär und Gesellschaft, Kriegsrecht bei Leibniz sowie Europa und Russland. Gefragt wird: Wann schlugen außenpolitische Differenzen in Krieg um? Wie wurde ein Krieg militärisch organisiert und verwaltet (Waffenlieferungen, Sabotage)? Auf welche Weise ließen sich kriegerische Auseinandersetzungen rechtlich einhegen? Und wie gelang es den Kontrahenten, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren?

Prof. Dr. Luca Basso (Padua):

Krieg und Frieden bei Leibniz.

DONNERSTAG, den 27. April 2023, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei.

Referent

Luca Basso studierte Philosophie

in Padua sowie in Berlin und promovierte 2004 mit einer Arbeit

zum Thema Individuum und Gemeinschaft in der politischen

Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz. Er erhielt mehrere

Forschungsstipendien, u.a. 2008 ein CNR-Stipendium für junge

Forscher. Nachdem er 2015 Associate Professor für politische

Philosophie an der Universität von Padua wurde, hat er dort

seit 2020 eine ordentliche Professur inne. Zahlreiche

Forschungsaufenthalte in Deutschland, Frankreich und

Großbritannien: u.a. in Berlin (Freie Universität, Technische

Universität (Marx-Engels-Gesamtausgabe), Potsdam

(Leibniz-Edition), Hannover (Leibniz-Archiv) und in

Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek). Er ist

Gründungsmitglied der italienischen Leibniz-Gesellschaft

Sodalitas Leibnitiana. Im Zentrum seiner Forschungen

steht die Frage nach dem Verhältnis von individuellem und

kollektivem Subjekt in der modernen und zeitgenössischen

Philosophie, insbesondere im deutschen und französischen

Sprachraum. Zu seinen Veröffentlichungen gehören u.a.:

Individuo e comunità nella filosofia politica di G. W.

Leibniz, 2005; Marx and Singularity. From the Early

Writings to the "Grundrisse", 2012; Marx and the

Common. From "Capital" to the Late Writings, 2015;

Inventare il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul

Sartre, 2016; Leibniz und das Naturrecht,

2019.

Zum Vortrag

Der Vortrag zielt darauf ab, die Bedeutung des Themas "Krieg" bei Leibniz zu beleuchten, auch hinsichtlich einiger übereinstimmender Aspekte mit Machiavelli und dessen "Fürsten". Es wird der Zusammenhang zwischen Krieg und Souveränität aufgezeigt, wobei die Distanz der Leibnizʼschen Souveränitätskonzeption zu Thomas Hobbesʼ Staatstheorie verdeutlicht werden soll. Trotz einer Reihe von unterschiedlichen Aussagen zum Thema und deren internes Spannungsfeld soll herausgearbeitet werden, wie auf der Grundlage einer nicht-utopischen Vision, die nicht durch den Ausschluss von Krieg gekennzeichnet ist, die Dimension des Friedens für die Leibnizʼsche Gesamtperspektive zentral bleibt.

Friede von Rijswijk 1697, zeitgenössischer Kupferstich.

Anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine und angesichts des Scheiterns der Diplomatie ist für 2023 eine Vortragsreihe geplant unter dem Titel "Zurück an den Verhandlungstisch: Krieg, Frieden und Diplomatie zur Leibniz-Zeit", die in Kooperation mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek und der Forschungsstelle der Leibniz-Edition Hannover stattfinden wird.

Die Vortragsreihe soll das Spannungsverhältnis von Krieg und Frieden in der Leibniz-Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Schwerpunkte sind Diplomatie und internationale Konflikte, Militär und Gesellschaft, Kriegsrecht bei Leibniz sowie Europa und Russland. Gefragt wird: Wann schlugen außenpolitische Differenzen in Krieg um? Wie wurde ein Krieg militärisch organisiert und verwaltet (Waffenlieferungen, Sabotage)? Auf welche Weise ließen sich kriegerische Auseinandersetzungen rechtlich einhegen? Und wie gelang es den Kontrahenten, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren?

Prof. Dr. Jutta Nowosadtko (Hamburg):

Wie ziehen Soldaten in den Krieg? Militärlogistik zur „Leibniz-Zeit“.

DONNERSTAG, den 23. März 2023, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei.

Referentin

Nach einem Studium der Geschichte, Sozialwissenschaften und Pädagogik an der Universität Essen, das sie mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II abschloss, wurde Jutta Nowosadtko dort 1993 mit einer sozial- und kulturgeschichtlichen Arbeit über Scharfrichter und Abdecker im frühneuzeitlichen Bayern promoviert. 2003 habilitierte sie sich an der Universität Essen mit der Studie "Das stehende Heer im Ständestaat. Bedingungen und Praxis des Zusammenlebens von Militär- und Zivilbevölkerung am Beispiel des Fürstbistums Münster, 1650-1803". Seit 2007 ist sie Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Nowosadtkos aktuelle Forschungsschwerpunkte sind neben der Verwaltung und Gerichtsbarkeit des frühneuzeitlichen Militärs auch die Mensch-Tier-Geschichte und die Tiermedizin in der Frühen Neuzeit.

Zum Vortrag

Die neuere Militärgeschichtsschreibung hat immer wieder betont, dass der Unterhalt der Stehenden Heere seit dem 17. Jahrhundert auf der Fähigkeit der frühmodernen Staaten beruhte, diese zu verwalten. Es erscheint allerdings auffällig, dass die Forschung sich überwiegend für die Verwaltung in Friedenszeiten interessierte. Wie Mobilmachungen erfolgten und wie die Logistik des 18. Jahrhunderts organisiert wurde, ist deutlich weniger bekannt. Diese Militärverwaltung wird daher im Zentrum des Vortrags stehen.

Prof. Dr. Peter Ullrich (Koblenz):

Integralrechnung bei Leibniz: Frühe Resultate zu monotonen Integranden und mögliche Konsequenzen für den heutigen Mathematikunterricht.

DONNERSTAG, den 23. Februar 2023, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei.

Referent

Nach einem Studium der Mathematik und Physik an den Universitäten Bielefeld und Münster legte Peter Ullrich das Erste Staatsexamen für die Sekundarstufe II ab und wurde in Münster mit Arbeiten zur analytischen bzw. formellen algebraischen Geometrie über nichtarchimedisch bewerteten Körpern promoviert sowie habilitiert. Im Anschluss daran hatte er Positionen in Forschung und Lehre an den Universitäten Münster, Gießen, Augsburg und Siegen inne. Dabei wandte er sich sowohl der Didaktik der Mathematik der Sekundarstufen als auch der Geschichte der Mathematik zu. Seit 2005 ist er Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Koblenz-Landau (ab 1.1.2023: Universität Koblenz).

Die mathematikhistorischen Untersuchungen Ullrichs beschäftigen sich größtenteils mit der Entwicklung von Bereichen der Theoretischen Mathematik, wie Analysis, Algebra und Zahlentheorie, speziell in der Zeit zwischen 1800 und 1950. Dabei interessieren ihn insbesondere die Umstände, die zu Formalisierungen mathematischer Konzepte führten. Zu seinen weiteren Forschungsthemen gehören seit einigen Jahren auch die Methoden astronomischer Berechnungen um 1600.

Zum Vortrag

Im Jahr 1676 verfasste Leibniz das Manuskript De quadratura arithmetica circuli ellipseos et hyperbolae cujus corollarium est trigonometria sine tabulis [Über die arithmetische Quadratur des Kreises, der Ellipse und der Hyperbel, von der ein Korollar die Trigonometrie ohne Tafeln ist], in dem er die Quadratur der Kegelschnitte sowie einiger von deren Verallgemeinerungen mit einem einheitlichen Ansatz behandelte. Allerdings blieb dieser Text zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht; das vollständige Original wurde 1993 publiziert, eine Übersetzung ins Deutsche existiert seit 2007.

Die gemeinsame Basis der von Leibniz in dem Manuskript durchgeführten Überlegungen ist ein Resultat über die Approximation der gesuchten Quadraturwerte durch Summen von Flächeninhalten von Rechtecken im Falle monotoner Integranden. Übersetzt in die moderne Denk- und Sprechweise folgt hieraus, dass jede monotone Funktion Riemann-integrierbar ist. Die Leibnizsche Schlussweise genügt dabei auch heutigen Standards formaler Strenge; selbst die Definition "unendlich kleiner Quantitäten", die er dabei verwendet, lässt sich in Weierstraßscher Epsilontik fassen.

An Johann Bernoulli schrieb Leibniz im Jahr 1698, dass dieser Text "Anfängern in unseren Methoden gefallen würde". In der Tat: Schreibt man die Ideen von Leibniz fort, so ergibt sich eine Integrationstheorie für stückweise monotone Funktionen, mittels derer man nicht nur die Integrale der im Mathematikunterricht verwendeten Basisfunktionen, wie Monome, Exponential-, Sinus- und Cosinus-Funktion, bestimmen, sondern auch allgemeine Aussagen, wie die Regel der partiellen Integration und die Substitutionsregel, herleiten kann. Im Gegensatz zu dem sonst üblichen Zugang für stetige Integranden reicht für diese Theorie ein von den KMK-Bildungsstandards geforderter "propädeutischer Grenzwertbegriff" aus. Genauer gesagt, ist nur eine einzige Grenzwertbetrachtung erforderlich, die zudem im Geiste der schon in der Antike bekannten Exhaustionsmethode durchgeführt werden kann.

Friede von Rijswijk 1697, zeitgenössischer Kupferstich.

Anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine und angesichts des Scheiterns der Diplomatie ist für 2023 eine Vortragsreihe geplant unter dem Titel "Zurück an den Verhandlungstisch: Krieg, Frieden und Diplomatie zur Leibniz-Zeit", die in Kooperation mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek und der Forschungsstelle der Leibniz-Edition Hannover stattfinden wird.

Die Vortragsreihe soll das Spannungsverhältnis von Krieg und Frieden in der Leibniz-Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Schwerpunkte sind Diplomatie und internationale Konflikte, Militär und Gesellschaft, Kriegsrecht bei Leibniz sowie Europa und Russland. Gefragt wird: Wann schlugen außenpolitische Differenzen in Krieg um? Wie wurde ein Krieg militärisch organisiert und verwaltet (Waffenlieferungen, Sabotage)? Auf welche Weise ließen sich kriegerische Auseinandersetzungen rechtlich einhegen? Und wie gelang es den Kontrahenten, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren?

Prof. Dr. Hillard von Thiessen (Rostock):

Krieg führen und Frieden schließen im Europa der Dynastien (17./18. Jahrhundert).

DONNERSTAG, den 26. Januar 2023, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Anmeldung per E-Mail an kultur(at)gwlb.de oder unter Tel. 0511 1267 363

Referent

Nach dem Studium der Geschichte, Anglistik und Politologie an den Universitäten Kiel, Edinburgh und Freiburg wurde Hillard von Thiessen 2001 an der Universität Freiburg mit einer Arbeit zu den Kapuzinern zwischen Konfessionalisierung und Volkskultur in Freiburg und Hildesheim promoviert. Anschließend wandte er sich der Geschichte der Außenbeziehungen im Europa der Frühen Neuzeit zu und forschte zu den römisch-spanischen Beziehungen im frühen 17. Jahrhundert. 2007 erfolgte die Habilitation an der Universität Bern mit der Arbeit "Diplomatie und Patronage", die 2010 veröffentlicht wurde. Nachdem von Thiessen von 2007 bis 2012 den Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität zu Köln vertreten hatte, ist er seither Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Rostock. Derzeit ist er dort beurlaubt und als Fellow am Käte-Hamburger-Kolleg "Einheit und Vielfalt im Recht" an der Universität Münster tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Außenbeziehungen im Europa der Frühen Neuzeit, die Geschichte von Normen und Werten, Korruption in der Vormoderne und die politische Kultur Spaniens unter den Habsburgern.

Zum Vortrag

Das europäische Mächtesystem in der Frühen Neuzeit unterschied sich fundamental von dem der Moderne. Die Zeitgenossen nahmen es als eine Fürstengesellschaft wahr, in der Fürsten bzw. Dynastien und einige Republiken agierten. In diesem System überlagerten sich soziale und politische Normen, wenn Bündnisse mitunter durch Heiraten mehr oder weniger erfolgreich flankiert wurden. Und mit der Konfessionsspaltung nahm die Relevanz des Faktors des Religiösen deutlich an Bedeutung zu. Gleichzeitig gewann das Konzept der Staatsräson, das ein mehr oder weniger autonome Sphäre des (Macht-)Politischen schuf, an Verbreitung. Diese Ordnung war außerordentlich konfliktanfällig und die Dichte und Länge der in ihr ausgefochtenen Kriege auffällig. Der Vortrag wird die Ursachen dieser Friedlosigkeit darlegen und den Umgang der Zeitgenossen mit dem Krieg wie die Versuche, Frieden zu stiften, beschreiben. Regeln, die zur Eingrenzung des Krieges aufgestellt wurden, standen neben auch die Zeitgenossen verstörenden Gewaltausbrüchen. Religiöse aufgeladene Spannungen mündeten in erbitterte Auseinandersetzungen, während die Diplomatie Mittel und Wege ersann, den Frieden auch zwischen Glaubensfeinden herzustellen. Die Frühe Neuzeit wird somit als ein Zeitraum dargestellt, der beides war: eine Ära der Kriege und der Unsicherheit, und eine Phase, die erhebliche Anstrengungen zu ihrer Überwindung unternahm, und dies zumindest phasenweise nicht ganz ohne Erfolg.

Prof. Dr. Dr. h.c. Martina Hartmann (München):

"Junge, sympathische und begeisterungsfähige Menschen" – Ottokar und Hildegund Menzel als Mitarbeiter der Leibniz-Ausgabe (1940/41).

FREITAG, den 11. November 2022, 17.00 Uhr (im Anschluss an die Mitgliederversammlung).

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei.

Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Um Anmeldung (bitte unter Angabe, ob Teilnahme in Präsenz oder online) wird gebeten: per E-Mail an info(at)leibnizgesellschaft.de oder unter Tel. 0511 1267 331. Bei Anmeldung für eine Onlinezuschaltung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Referentin

1980-1986 Studium der Geschichte und Klassischen Philologie in Bonn; 1986 Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien; 1989 Promotion in Mittelalterlicher Geschichte; April 1989 bis April 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monumenta Germaniae Historica (MGH); von 1996 bis 2000 Lehrbeauftragte an der Universität Regensburg; 2000 Habilitation an der Universität Regensburg für Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften; Umhabilitationen nach Heidelberg und an die LMU München, seit 2011 außerplanmäßige Professorin an der LMU und von April 2012 bis März 2018 Stellvertreterin des Präsidenten der MGH, seit März 2018 Präsidentin der MGH.

Zu den Forschungsschwerpunkten (Überlieferungsgeschichte lateinischer Texte des Mittelalters, Geschichte des frühen und hohen Mittelalters sowie den Gender Studies und der frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung) trat in den vergangenen Jahren verstärkt die Beschäftigung mit der Geschichte der MGH in der Weimarer Republik und im Dritten Reich.

(Foto: © Astrid Eckert)

Zum Vortrag

Im Rahmen der Gleichschaltung der Berliner Akademie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Joseph Ehrenfried Hofmann Leiter der Leibniz-Ausgabe und suchte nach neuen Mitarbeitern, die ‚weltanschaulich in die neue Zeit‘ passten und fachlich exzellent waren. Der Direktor der Akademie, der Orientalist Helmuth Scheel, empfahl Hofmann das Wissenschaftler-Ehepaar Ottokar Menzel (1912-1945) und Hildegund Menzel-Rogner (1910-1945). Während Ottokar Menzel schließlich Hofmanns Stellvertreter werden sollte und für die Edition der historischen Schriften von Leibniz zuständig war, wurde die promovierte Philosophin und Mathematikerin Hildegund Menzel-Rogner für die mathematischen Schriften verpflichtet. Nach anfänglicher Begeisterung über die neuen Mitarbeiter verschlechterte sich das Verhältnis von beiden zu Hofmann so sehr, dass sie 1941 ausschieden, nachdem Ottokar Menzel Mitarbeiter der Abteilung für Kriegsgeschichte beim Oberkommando der Wehrmacht geworden war. Obwohl Ottokar und Hildegund Menzel keine Nationalsozialisten waren, lässt sich gerade an ihrem Leben und nicht zuletzt an ihrer Verpflichtung für die Leibniz-Ausgabe zeigen, wie beide sich in der Diktatur anpassten, um ‚durchzukommen‘. Aufgrund der ausgewerteten Archive der Familien Menzel und Rogner lässt sich das Leben der beiden jungen Leute bis hin zu ihrem Freitod Anfang Februar 1945 gut rekonstruieren und gibt einen lebendigen Eindruck von Leben und Alltag in der Diktatur.

Ottokar Menzel (1912-1945) und Hildegund Menzel-Rogner (1910-1945). (Foto aus dem Nachlass von Martha Bühner)

Dr. Robert Schmidt (Heidelberg):

Die Kalenderreform von 1700.

DIENSTAG, den 18. Oktober

2022, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek,

Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch

über Onlinezuschaltung möglich. Um Anmeldung (bitte unter

Angabe, ob Teilnahme in Präsenz oder online) wird gebeten:

per E-Mail an info(at)leibnizgesellschaft.de

oder unter Tel. 0511 1267 331. Bei Anmeldung

für eine Onlinezuschaltung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag

vor der Veranstaltung.

Abb.: Erste

Berliner Sternwarte auf dem Marstall in der Dorotheenstadt,

aus: J. B. Homann: Atlas Cosmographicus Major, Nürnberg

[1735?], Ausschnitt der Tafel „Hemisphaerium Coeli

Australe“

Referent

Robert W. Schmidt hat in Hamburg sowie Melbourne Physik studiert und in Potsdam promoviert. Er arbeitet am Astronomischen Rechen-Institut (ARI) des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH). Sein Forschungsinteresse gilt der Kosmologie, insbesondere dem Gravitationslinseneffekt, Quasaren und Galaxienhaufen. Seit einigen Jahren bearbeitet er die jährlich vom ARI herausgegebenen "Astronomischen Grundlagen für den Kalender".

Zum Vortrag

Im Jahr 1700 wurde in Berlin die "Societät der Wissenschaften" gegründet mit Leibniz als ihrem ersten Präsidenten. Eine wichtige Aufgabe war der Aufbau eines Observatoriums in Berlin mitsamt der Herausgabe eines "verbesserten Kalenders", der das Sonnenjahr mit dem Kalenderjahr besser zusammenbringen und das Osterfest auf der Basis astronomischer Daten bestimmen sollte. Entscheidend war, dass der Verkauf der Kalender das Einkommen der "Societät" sicherte. In diesem Vortrag wird geschildert, warum die Verbesserungen am Kalender nötig wurden, wie dieser Umstand tatsächlich die Gründung der "Societät" und des Observatoriums förderte und warum das so genannte Kalenderpatent (im Nachdruck) auch heute noch den Korridor des Astronomischen Rechen-Instituts in Heidelberg ziert.

Dr. Hans Gaab (Nürnberg):

Die Sonnenfinsternisse von 1654 und 1706 - ein Vergleich.

DONNERSTAG, den 29.

September 2022, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek,

Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch

über Onlinezuschaltung möglich. Um Anmeldung (bitte unter

Angabe, ob Teilnahme in Präsenz oder online) wird gebeten:

per E-Mail an info(at)leibnizgesellschaft.de

oder unter Tel. 0511 1267 331. Bei Anmeldung

für eine Onlinezuschaltung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag

vor der Veranstaltung.

Abb.: Johann

Baptist Homann/Johann Gabriel Doppelmayr: Eclipseos Solis

totalis cum mora d. 12 Maji 1706 horis antem in Europa

celebratae geographica repraesentatio, Amsterdam 1706,

Biblioteca comunale di Trento, GG 1 at a 1 – 0064

Referent

Hans Gaab ist Astronomiehistoriker und Lehrer für Mathematik und Physik. An der Universität Erlangen-Nürnberg studierte er beide Fächer für das Lehramt an Gymnasien. Im Jahr 1981 absolvierte er das erste, 1984 das zweite Staatsexamen. Von 1984 bis 1986 war er als Programmierer für Computertomografen tätig. Anschließend arbeitete er 1989 als Lehrer für den Deutschen Entwicklungsdienst in Tansania. Seit 1990 ist er Gymnasiallehrer an Nürnberger städtischen Gymnasien. Seit mehr als zwanzig Jahren beschäftigt er sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit Astronomiegeschichte, speziell zu Nürnberg. U.a. baute er seit Ende der neunziger Jahre eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Astronomie in Nürnberg in der Internetpräsentation "Astronomie in Nürnberg" auf. 2010 promovierte er mit einer Arbeit zum Altdorfer Hochschuldozenten Abdias Trew (1597–1669). 2015 publizierte er eine umfangreiche Arbeit zu den Sternkarten von Albrecht Dürer.

Zum Vortrag

Noch zur beginnenden Neuzeit waren Sonnenfinsternisse gefürchtete Ereignisse, um die es mancherlei astrologische Spekulationen gab, obzwar man damals schon diese Ereignisse weit vorausberechnen konnte. Um 1700 sah die Situation dann aber schon anders aus: Die Astrologie hatte ihren Status als Wissenschaft verloren und war weitgehend aus den Universitäten verdrängt worden. Dafür waren Sonnenfinsternisse aber für die Kartographie sehr wichtig geworden: Aus den Zeiten für Beginn und Ende der Finsternis an verschiedenen Orten konnten die Differenzen der geographischen Koordinaten der verschiedenen Orte berechnet werden. Die geänderte Situation lässt sich sehr gut an den Finsternissen vom 12. August 1654 und vom 12. Mai 1706 veranschaulichen: Während es 1654 noch zahlreiche astrologisch geprägte Warnungen gab, herrschte 1706 diesbezüglich große Gelassenheit, stattdessen versuchten zahlreiche Astronomen das Ereignis korrekt aufzuzeichnen und ihre Ergebnisse mit denen anderer Beobachter zu vergleichen.

Dr. Klaus-Dieter Herbst (Jena):

Der Wegfall der Astrologie aus dem Kanon der Wissenschaften zwischen 1640 und 1700.

DONNERSTAG, den 18. August 2022, 17.00 Uhr.

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover.

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Um Anmeldung (bitte unter Angabe, ob Teil-nahme in Präsenz oder online) wird gebeten: per E-Mail an info(at)leibnizgesellschaft.de oder unter Tel. 0511 1267 331. Bei Anmeldung für eine Onlinezuschaltung erhalten Sie die Zugangsdaten ca. 2 Tage vor der Veranstaltung.

Abb.: Kupfertitel des Eitelkeiten-Kalenders für 1669 von Alethophilus von Uranien (das ist Johann Christoph Sturm). © Verlag HKD Jena.

Referent

1982-1987 Studium der Physik, Astronomie und Pädagogik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 1987-1990 Forschungsstudent am Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik der FSU Jena. 1991 Promotion mit der Dissertation "Zur Entwicklung des Meridiankreises 1700-1850 unter Berücksichtigung des Wechselverhältnisses zwischen Astronomie, Astro-Technik und Technik", die 1992 mit dem Rudolf-Kellermann-Preis ausgezeichnet wurde. 1991-2000 Gymnasiallehrer für Physik und Astronomie. 2002-2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen deutschen Universitäten, 2014-2017 DFG-Projekt "Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750", 2020 Abschluss der Druckfassung des "Biobibliographischen Handbuchs der Kalendermacher".

Zum Vortrag