Prof. Dr. Gideon Freudenthal (Tel Aviv):

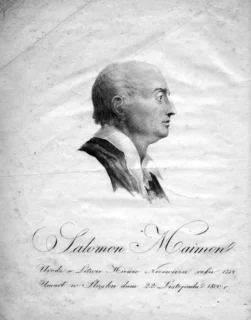

Salomon Maimon (1753-1800): Ein ungewöhnlicher Leibnizianer

Donnerstag, den 23. Oktober 2025, 17.00 Uhr

Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover

Eintritt frei. Teilnahme auch über Onlinezuschaltung möglich. Hierzu wird um Anmeldung gebeten unter: info@leibnizgesellschaft.de – Nach Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten am Tag vor der Veranstaltung.

Zum Vortrag

Die Lebensgeschichte von Salomon Maimon (1792/1793) gehört zu den bekanntesten Autobiographien der Aufklärung. Seine Philosophie ist hingegen weit weniger bekannt, vermutlich deshalb, weil sie sich gegen Versuche sperrt, sie in ein philosophie-historisches Schema einzuordnen. In seinem ersten deutschen Buch schrieb Maimon über sich selbst: "Wie weit ich übrigens Kantianer, Antikantianer, beides zugleich, oder keines von beiden, bin: überlasse ich der Beurtheilung des denkenden Lesers" (Versuch über die Transscendentalphilosophie (1790), S. 9-10). Diese Sonderstellung philosophischen „Sekten“ gegenüber verdankt sich wohl Maimons ungewöhnlichem Werdegang. Maimon hat in kürzester Zeit seinen eigenen Weg vom mittelalterlichen Aristotelismus zur modernen deutschen Philosophie (insbesondere zu Leibniz) zurückgelegt, und eigentümliche Synthesen hergestellt. Seine Kritik an Kant bleibt aktuell, und seine Originalität ist faszinierend und zugleich ein willkommener Anlass, unsere historischen Schemata zu überdenken.

Abb. aus: Klemens Urmowski, Rzecz o Salomonie Maimonie filozofie polskim, 1821. Digitalisat der National Library of Israel, https://www.nli.org.il/en/books/NNL_ALEPH990023190180205171/NLI

Referent

Prof. Dr. Gideon Freudenthal lehrte zwischen 1982 und 2015 am Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Tel-Aviv University. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen: Atom und Individuum im Zeitalter Newtons (1982; engl. 1986); (mit P. Damerow, P. McLaughlin, J. Renn) Exploring the Limits of Preclassical Mechanics (1991, 2004); (mit P. McLaughlin) The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution (2009); (als Hrsg.): Salomon Maimon: Rational Dogmatist, Empirical Skeptic: Critical Assessments (2003); No Religion without Idolatry. Mendelssohn‘s Enlightened Judaism (2012); sowie die Edition von drei Texten aus Maimons hebräischem autobiographischen Manuskript Hesheq Shlomo, mit Anmerkungen und Einleitungen in: Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies, 2011-2023.

Der in der GWLB aufbewahrte Brief-wechsel wurde 2007 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Die UNESCO nennt ihn ein „Gründungsdokument der europä-ischen Moderne“. Sie hebt sein breites Themenspektrum hervor und bezeichnet ihn als „scientific community“ avant la lettre. Leibniz korrespondierte über soziale, religiöse und kulturelle Grenzen hinweg, er informierte sich, debattierte, intrigierte, projektierte … Die neue Reihe widmet sich einzelnen Korrespondenzen, um die Vielfalt des Briefwechsels zu illustrieren.

Internationaler Workshop Zur Rezeption Pierre Bayles in Deutschland (im Anschluss an Leibniz), 26.–28. November 2025, Vortragssaal, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Waterloostr. 8, 30169 Hannover. Präsenz-Teilnahme möglich. Anmeldung bis zum 16. November 2025 unter: info@leibnizgesellschaft.de – Programm: www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/Bayle-Workshop

Am Freitag, den 28. November 2025, findet ab 16.00 Uhr die diesjährige Mitgliederversammlung der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft im Vortragssaal der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek statt. Anschließend der Jahresvortrag der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft: Prof. Dr. Wilhelm Schmidt-Biggemann (Berlin): Skeptizismus und Aufklärung, Freitag, 28.11.2025, 17.00 Uhr (der Vortrag wird auch online angeboten).